忧郁:从灵魂的伟大到无力感

- 生活

- 2025-02-16 13:56:07

- 30

【编者按】

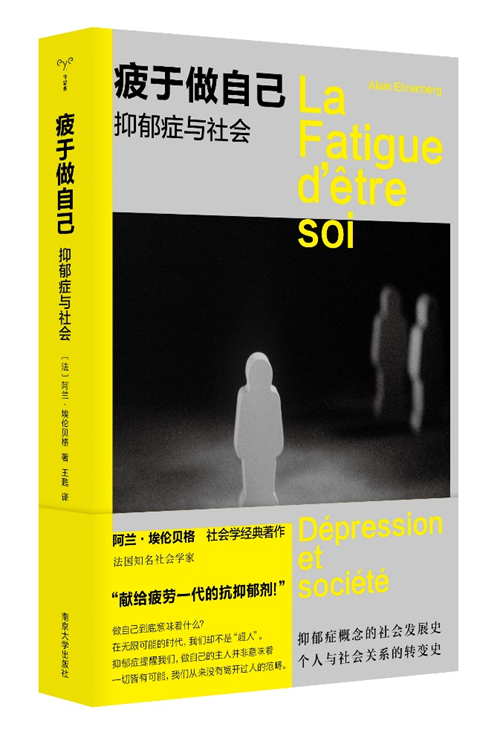

《疲于做自己:抑郁症与社会》是法国社会学家阿兰·埃伦贝格的一本经典著作,作者完整地呈现了抑郁症作为一个精神病学概念的流变,同时剖析了抑郁症与社会发展的关系。他将精神病学的文化史和技术史结合起来,试图通过对一个概念的历史解读,展现整个当代社会对人的理解和主体性本身遭遇的变迁,为我们探究与此相关的新困境提供了一个切入点。本文摘自该书,澎湃新闻经南京大学出版社授权发布。

“理智—丧失理智”的两分逻辑并不能完全定义精神障碍;尤其是它完全没有处理有关痛苦的问题,痛苦关联的是“幸福—不幸”这对组合。如果想让精神异常也能被理解成一种痛苦,而不仅仅被归为丧失理智,一种特有的环境或文明状态是必不可少的。

启蒙运动的世纪是理性的世纪,也是追寻幸福的世纪:理性和幸福是支撑政教分离的两个主要方面,而这种世俗化又是现代社会建立的基础。在那个年代,公共领域逐渐形成,人们在面对与自己平等的其他人时能将私人理性应用到公共空间。根据哈贝马斯的说法,在这样的公私领域里,存在着独立于神权和王权的私人生活。这已被很多文献论述过了。在这些论述里,幸福获得了全新的价值:幸福提倡的是“关注内心感受……因为无论是快乐还是不快乐,这些评价都能让人成为自身命运的主宰”。与此同时,有关生活不幸的思考也在进行:因为幸福感和不安感总是如影随形。在那个时代,社会能够自我维持的想法正在确立(基于人与人之间的契约,人们授权政治机构来管理自己)。除了宗教救赎,人又获得了一个新的存在理由:寻找幸福,它被看作人确立自身存在的途径之一。那么,如何实现幸福呢?答案是:仅仅通过社交就行。因为人是社会性动物;人的本能会引导自身走向他人。18世纪时,“人不被认为是单独的存在……人有想要解析他人想法、向他人展示自己天赋的需求,保持个人绝对神秘的做法是不被接受的”。渴望孤独的人全部都是厌世者。个人与社会是对立的,这种想法也不被承认——卢梭认为,如果这样的对立开始存在,那必是因为社会的根基不稳。不过,幸福会因激情(passion)而触礁:激情会导致主体过度兴奋,从而突破理性的界限,最终导致沮丧(abattement)和忧郁。

兴奋或沮丧,它们都“滋养艺术,播种愚蠢”。忧郁面临着双重命运。一方面,它被看成天才的特征。从浪漫主义时期开始,艺术家就被赋予这样的特征,它指向崇高且悲剧的人物,他们的不幸造就了他们的天才。另一方面,当忧郁涉及的是普通人,它就成了一种疾病。不过,忧郁的这两面都让它与西方的自我意识发展史产生了密切关系,因为这两面代表的都是“加剧”(exacerbation)。雷蒙·克里班斯基(Raymond Klibanski)用这样的句子描述了这种密切关系:“概述(忧郁)……相当于去书写当代人的感受史。”16世纪初,忧郁“与自我意识的同义程度是如此之高,以至于几乎所有杰出人物都被看成真正忧郁之人,或者说他们都曾忧郁过——无论是在他们自己眼中,还是在别人眼中,都是如此”。忧郁的人不会逃避痛苦,他们会肯定它,以它为荣——“我的快乐是忧郁的”,米开朗琪罗如是说。因为做自己而快乐或痛苦,这是忧郁之人围绕旋转的轴心。

18世纪,大脑在对行为的解释里占据了中心位置。当时,忧郁被看成与神经有关(就神经受到刺激而言)。既然灵魂可以堕落,那么大脑当然也可以疲劳:大脑的力量是有限的,它也需要休息和放松,需要音乐和阳光。如果把神经系统看成人与世界关系的仪器,那么,忧郁是一种由禀赋造成的特殊状态,“最常用的解释是,它是由外部环境造成的一种精神冲击或过度紧张”。

忧郁在1819年被埃斯基罗尔定义为一种偏执(monomanie):悲伤、沮丧、厌恶生活,在某些方面表现出妄想,在另一些地方又保留着理智。忧郁症患者会被某个偏执的想法纠缠,导致一些症状。它们在后来被精神病学家们称为“怀疑引发的疯狂”或“内疚引发的妄想”。这种特定的疯狂或妄想与作为常态的谵妄有明显区别,后者是躁狂症的特征。于是,没有妄想也能忧郁的想法诞生了:它是一种不会丧失理智却“悲伤且抑郁的激情状态”。由于保有理智,原本疯癫中应该受损的理解力部分没被波及,所以在疯癫的“荧光现象”里可存在孤立的痛苦,也变得可以想象。

这种改变发生在19世纪初到19世纪30年代期间。精神病学家米歇尔·古列维奇(Michel Gourevitch)将埃斯基罗尔在1810年描绘的一桩忧郁症案例同1838年一份印刷文本中的案例做了比较:1810年时,病人听见坏消息,就会开始发狂;1838年时,她“只是”感到绝望(désespoir)。临床观察在描绘症状时的用词转变可谓相当显著。

从发狂到绝望,标志着理智至上的精神病学缓慢衰落:“从现在开始,人们可以屈服于命运的打击和自身激情的力量,因悲伤而病倒。……器质性疾病被赋予的地位也延伸到心理现象中,这些疾病就是过去所说的精神痛苦。”这个转变慢慢孕育出了人格障碍的概念。忧郁症在正常与病态之间打开了一条新的转换通道:两者不再被一味看成本质不同的两个状态,而被认为有可能是一种连续态,相互之间只是阈值不一样的程度区别。

此外,这种疾病“使心灵痛苦成为疯子精神失常的原因和要素”。对忧郁的重新表述首先出现在比利时的约瑟夫·吉斯兰(Joseph Guislain,1817—1860)笔下,然后是德国的威廉·格里辛格(Wilhelm Griesinger,1817—1868)。他们的论述集中表达了两个观点:其一,所有的疯癫都以情绪(humeur)变化为开端;其二,有的疯癫不会出现理智问题,只有情感、心境和情绪会受影响。其中,“情绪”的概念是19世纪50年代随着间歇性疯癫(folie circulaire,躁狂和忧郁状态交替出现,中间被清醒期隔开)的论点传入法国的。间歇性疯癫在19世纪末开始被确定为忧郁症。忧郁症和精神痛苦被完全等同。尽管“抑郁症”的概念要到20世纪40年代才会出现,但萨尔佩特里耶尔(Salpêtrière)的精神病学家儒勒·塞格拉斯(Jules Séglas,1856—1939)早在19世纪末就指出了抑郁症的核心。他在1894年的一堂课上说:“在没有妄想、病人未失去意识的忧郁症中”,“痛苦被简化为一种无力感。精神上的痛苦,令人痛苦的消沉……是忧郁症患者最显著的症状。我甚至想说这就是他们的特征”。被这种疾病侵袭的人“对自己的状态属于病态这点是有意识的,他也愿意做出应对,但他做不到”。就这样,未来精神病学的基础认识之一开始确立:情绪或情感与判断或表征开始被区分。

从与伟大灵魂和天才相连的疾病到情感不幸,这种转变当然也与疯人院里病人的社会构成发生了变化有关,即病人中劳工阶级的数量明显增加。这种情况使得自19世纪30年代开始,劳工阶级在精神和物质上的悲惨处境成为诸多研究的对象:疯病医生们开始看到病症的“道德原因”。随着疾病的阶级下移,它的崇高性消失了。激进政治家欧仁·佩莱坦(Eugène Pelletan)不是指出过吗,“疾病,对俗人来说不过是腐烂,而在伟大的思想追求者们的身上,就变成了崇高的自然秉性”?

《疲于做自己:抑郁症与社会》,[法]阿兰·埃伦贝格著,王甦译,守望者·南京大学出版社2025年2月。

有话要说...