莫名的硝烟|童话王国投降了,像个童话

- 资讯

- 2025-02-06 14:46:08

- 7

我们的士兵是不是已经抵抗够了?——克里斯蒂安十世

一、阿美琳堡宫外的枪声

那天早上德国人来了。

他们就像在变戏法,DUANG的一下,突然出现在哥本哈根的朗格里尼码头,时间是1940年4月9日凌晨4点20分。“汉萨城市但泽”号运输舰一口气卸下了近1000名德国士兵,据说是隶属于第198步兵师的一个加强营,长筒皮靴,田野灰、双排扣军大衣,M35钢盔左侧护耳处镶着鹰徽……

尽管只是一个加强营,他们在朗格里尼码头集结的排面,绝对配得上里芬斯塔尔的镜头。当然,德军来哥本哈根可不是拍戏的,他们带着任务,他们的任务是占领哥本哈根。事实上,“汉萨城市但泽”号驶入哥本哈根的时候,还是遇到点风险的。米德尔格伦德炮台的丹麦守军发现了悬挂着纳粹旗的运输舰,指挥官下令开炮警告,可刚到的新兵蛋子不知道怎么操作火炮。于是,侵略者的军舰像放工的上班族看到客厅的沙发,熟门熟路地靠在了泊位上。

一切都在库特·希麦尔将军的掌控之中,他是德军入侵丹麦行动的参谋长。两天前,希麦尔伪装成普通游客,考察了哥本哈根。将军的工作做得很细,细到军舰在哪个泊位停靠、码头到卡斯特雷特丹麦陆军总部的距离、陆军总部到丹麦王宫阿美琳堡宫的距离,他都实地进行了勘测。更变态的是,将军甚至标注了沿途有多少个邮筒,可充作巷战中的掩体。

嗯,如果希特勒下定决心要干一件伤天害理的坏事,在技术层面他的手下是永远值得信赖的。外交口子的工作也无可指摘,4月9日凌晨4点20分,德军登陆哥本哈根的同一时间,德国驻丹麦公使伦特·芬克紧急约见了丹麦外交大臣爱德华·蒙克。别误会,不是请阁下喝早茶的,有件事很重要,作为朋友,我无论如何要提醒阁下。情况是这样的:丘吉尔之类的战争贩子,对丹麦觊觎已久。英法军队企图占领丹麦,并以此作为进攻德国的基地。德国是与丹麦签署互不侵犯条约的友好邻邦,有义务援助丹麦。德军此番越境进入丹麦,不是侵略,而是为了帮助丹麦捍卫主权和领土完整。德国政府衷心希望,丹麦政府和人民不要抵抗,抵抗只会招致无谓的流血牺牲。

芬克其实是在背诵里宾特洛甫起草的最后通牒,假使你很傻也很天真,你能从中读出纳粹德国的那副慈悲心肠。不过慈悲心肠算不得成事秘笈,还得有雷霆手段,以证明德军有捍卫丹麦主权和领土完整的能力。就在芬克看着蒙克胸膛一起一伏,万匹羊驼喉头打转的时候,德军已经占领了卡斯特雷特的丹麦陆军总部。希麦尔两天前就勘测过,码头到陆军总部仅一箭之遥,而陆军总部里的士兵仅70人。莫说一个加强营,一个连就拿捏得死死的。在德军战报里,占领陆军总部未放一枪一弹。他们的下一个目标是阿美琳堡宫,丹麦王室的居所。

陆军总部到阿美琳堡宫也是一箭之遥,甚至更近一些,射出的箭都不需要拉满弓。正因为近,哪怕没有发生交火,阿美琳堡宫还是第一时间得到了陆军总部被占领的消息。凌晨5点15分,王宫王家卫队值班中尉哈特纳克接到了陆军总部的电话:德国人来了,我们已经被解除武装。哈特纳克放下电话,冲向王家卫队队长彼得·亨宁森上尉的宿舍,赶快起床吧,别睡了。是啊,该醒醒了,亨宁森上尉,你醒后的一个小时,将扮演重要的角色,或许是那一小时内地球上最重要的角色——童话王国抵抗第三帝国的指挥官,主战场是阿美琳堡宫。

指挥官接连下达了三道命令:第一道命令,王家卫队全员进入一级战备状态,实弹警戒,可以向任何穿着外军制服并携带武器的人开枪;第二道命令,封锁东、西和北三个方向通往阿美琳堡宫的道路,架起路障,构筑简易工事,在王宫和王储宫之间设立双岗;第三道命令,卫队旗手和司号员负责看守通讯设备。

士兵刚各就各位,一位送奶工骑着自行车来报信:德国兵正沿着布雷德加德街前进,很快会到王宫。哨位士兵的肾上腺素一下子飙升到爆表,真要打仗了,可不是平时站站军姿、踢踢正步那种样子货。好在此时来了援军,西边罗森堡兵营开来两辆民用汽车,下来一个班的丹麦士兵,总共10人。两辆汽车的后备箱里,各塞着一门无后坐力炮。亨宁森安排他们去王宫广场驻守,蚊子肉也是肉嘛。有援军至少证明,丹麦王国的王宫在军事上还不是一座孤岛。

阿美琳堡宫

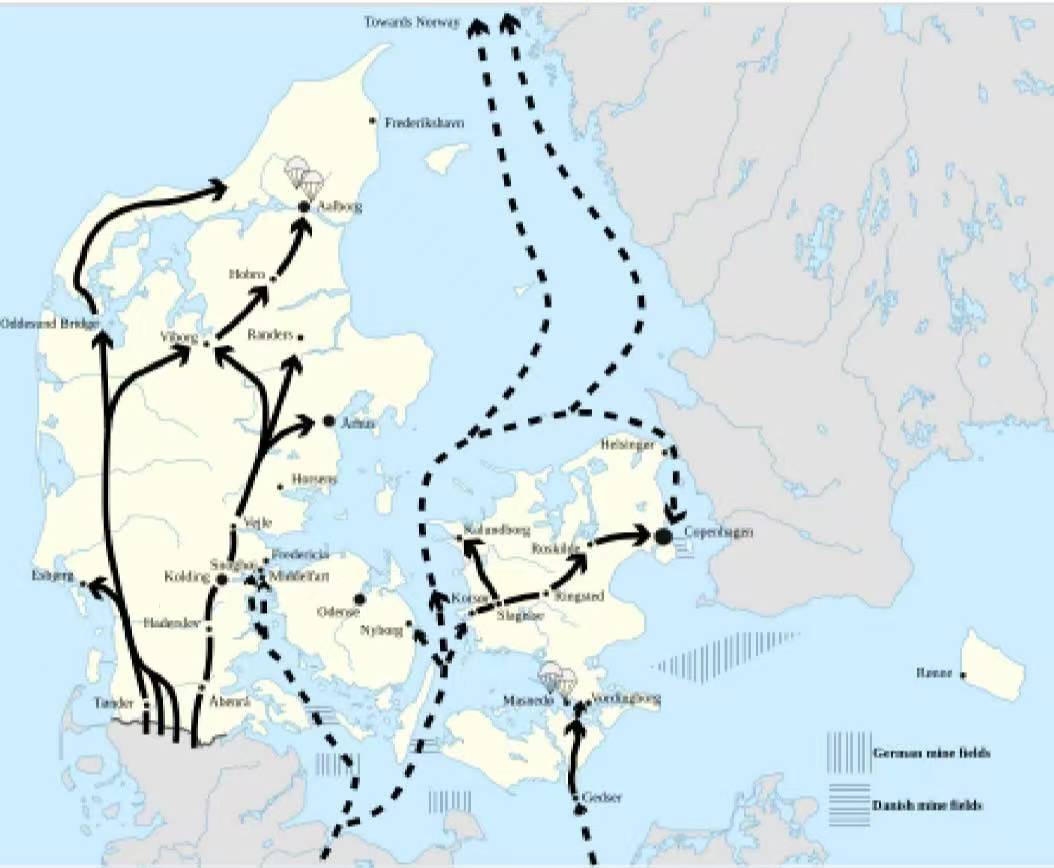

谈到军事,不妨从宏观上说说德国对丹麦的入侵。德国人将这次行动称为“威悉河演习”,本来只针对挪威,该国西海岸峡湾地貌适合德国潜艇隐蔽,以便攻击北大西洋的英国船只。在最初版本的“演习”计划中,丹麦只是德军对挪威作战所假借的道路。1940年3月1日,希特勒倏地灵光一闪,大手一挥,指示将丹麦、挪威两国一勺烩,假道成了假道伐虢。为此,德国临时编组成立了第16军,40000人。反观丹麦,柔弱得让人怜爱,算上预备役全国兵力还不到15000人。两相一对照,每一个有良知的人都会责问元首:你怎么忍心对丹麦下手?

德军入侵丹麦示意图

但全人类都忘了元首的名言:同情心是一种原罪。纳粹德国从来不会因为对手弱小而敷衍,他们很敬业。入侵行动的周密部署,体现了他们的用心。德军分两路进攻丹麦,一路钢铁洪流在日德兰半岛由南向北正面平推,另一路小股精锐直捣哥本哈根实施斩首。面对德军的钢铁洪流,丹麦一个自行车排奋起反击,螳臂当车的滑稽一幕在电影《开战日》里有生动呈现。在哥本哈根应付德军小股精锐的,就是亨宁森率领的300名王家卫队士兵。抱歉,别被修辞蒙蔽,即便是德军“小股”精锐,兵力也是王家卫队的三倍。亨宁森这一路的抵抗,压力很大,责任更大。他们身后阿美琳堡宫里住着的,是丹麦国王克里斯蒂安十世。名义上,保住了他就是保住了丹麦。所以,面对三倍于己的敌人,王家卫队还是准备豁出去干了。

应该是德国人开了第一枪,大致方向是阿马利加德街。凌晨5点25分,守在街拐角的四名丹麦哨兵发现,一对士兵顺着街道向王宫走来。哨兵无法确认来者是敌是友,大声向亨宁森请示,上尉命令:先等一等。“等一等”刚出口,“啪”,一声枪响划破了城市的静谧,清脆的拉栓声回荡在空旷的街头。不用想了,毛瑟98k。四名哨兵立刻卧倒,爬回工事,并开枪反击。随后,枪声像被唤醒了灵感,在阿美琳堡宫四周密集响起。特别是王宫北侧的几个路口,交火激烈。王家卫队出现了伤情,一名士兵左肩受伤,一名士兵左腿受伤,还有一名士兵在亨宁森眼面前胸部中弹。积极的一面是,德军未能突破王家卫队的防线。实事求是,阿美琳堡宫外的枪声虽然密集,总归是轻武器的对决,最大杀器是MG34机枪。跟人间地狱东线战场比,强度甚至赶不上一处地堡的争夺。

德军对自己的推进速度,显然也不满意。卡斯特雷特丹麦陆军总部值班室,德军参谋长希麦尔将军的手指有节奏地敲打着办公桌。“他们这是要干什么?居然敢还手,敢开枪!”将军有些失态,全然没顾及身边还站着刚投降的丹麦军官。或许是为了让领导消消气、宽宽心,希麦尔的副官提醒:我们的飞机已经到了。在场的丹麦人,心一下子都提到了嗓子眼儿。

不用怕,这一波德军飞机不是来轰炸的。由四架亨克尔111和四架道尼尔17组成的轰炸机编队飞临哥本哈根,在港区和王宫上空盘旋一阵,然后,打开了机腹弹舱。再强调一遍,不用怕,轰炸机扔下的不是炸弹,而是几千份劝降的传单。传单的标题很醒目——宣言(OPROP)!传单正文的丹麦语很蹩脚,大意却勉强能看懂:严禁军事抵抗,否则……

王宫侍从将劝降传单送到克里斯蒂安十世手里时,他正在王家卫队医务室慰问受伤的士兵。看着孩子们的创口还在往外渗血,浸透了绷带,老人家的心都快碎了。国王的双腿有些打飘,下巴剧烈颤抖,嘴唇微微嚅动,像是在询问,又像是在自问:我们的士兵是不是已经抵抗够了?

凌晨5点55分,亨宁森接到了国王的口谕:停止射击。

亨宁森上尉与德军谈判

接下来的垃圾时间,王家卫队队长还得在场上踢完比赛。必须承认,他是一位尽职的球员。他走到了一个可以向德军喊话的位置:“喂,请停一下,我要跟你们谈谈。”德国人要求亨宁森举起双手。这是个羞辱人的要求,又不得不执行。亨宁森作了妥协,他将双手向两侧伸出,直至与肩平行,而后沿着阿马利加德街缓缓来到德军阵地。德军搜走了亨宁森的配枪,正要没收他的佩刀,高个子丹麦人愤怒了:“抗议,我只是来进行停战谈判的,不是俘虏。如果你们不能尊重我,我将回去继续战斗。”德国人最终让步,同意他保留佩刀。双方谈判的结果,德军方面停止进攻,与阿美琳堡宫保持安全距离,丹麦政府宣布投降。

战争结束了。对于这个可爱的童话王国来说,4月9日是开战日,也是投降日。而阿美琳堡宫外的战斗,从开枪到停火,撑死了也就半个钟头,够母亲在月光下给宝贝讲一个童话故事。

二、不要和大男孩们干架

在开战前的那段日子,老国王克里斯蒂安十世的心情还是相当不错的。德国入侵的前一天,也就是1940年4月8日,德国运兵船频繁在厄勒海峡进进出出。当晚,一艘德国军舰在丹麦北海岸附近被英军鱼雷击中。种种迹象表明,小国处于极度危险之中。然而,克里斯蒂安十世对此一笑置之。值班中尉哈特纳克回忆,国王真的不相信有这回事(德国入侵)。他用他的那句口头禅跟年轻人们调侃:松鼠对灰熊提高警惕有什么意义?

事实上,国王晚饭后还去王家剧院看了戏。老人家兴致勃勃,充满自信而愉快。那一晚的戏也的确助兴,易卜生的《培尔·金特》。戏的最后一段《索尔维格之歌》,格里格的配乐简直让人拍案叫绝。演出落幕,国王站起来向艺术家们致敬。观众则齐刷刷地仰望国王的包厢,难以分辨他们的掌声是献给演员还是献给国王。

丹麦,就是这么一个酥甜如曲奇的国家。70岁的克里斯蒂安十世,非常享受与国民的温馨互动,他在丹麦的人设就是国家的老祖父。啊,说到祖父,还有一件开心事。王储妃英格丽德有了身孕,预产期就是4月中旬。想到没几天就可以抱着孙子,在哥本哈根的街头跟市民唠嗑,国王的心已经开始飞了。

不过,国王对两个情况判断有误。其一,王储妃英格丽德肚子里怀着的不是孙子,而是孙女;其二,德国人真的对丹麦动手了,战争比孙女更早降临。4月8日晚上还在看戏的老国王猜不到,一觉醒来,德国人的铁蹄已经踏上了他的王国。准确讲,德军在朗格里尼码头登陆时,国王还没睡醒呢。话怎么说来着,坏人不知道好人有多好,好人不知道坏人有多坏。

4月9日凌晨,把国王从睡梦中唤醒的是首相多尔瓦尔德·施道宁、陆军总司令威廉·普莱尔和外交大臣爱德华·蒙克。就在龙床边,蒙克把德国公使伦特·芬克几分钟前说的下流话重复了一遍。国王的反应一如人们的意料:他(希特勒)怎么忍心对丹麦下手?

国王是个好人,元首的坏在他想象的边界之外。克里斯蒂安十世原本的如意算盘是,丹麦像第一次大战中那样,在两群大男孩的斗殴中保持中立。不要想岔了,不选边站不是没有是非善恶,而是对自身的清醒认识。丹麦体量太小,小得微不足道,大男孩一个失手,都有可能让丹麦万劫不复。他之所以认为德国不会入侵丹麦,纯粹是出于一种看似荒谬实则符合常识的考虑。丹麦太过弱小,小到不值得德国费心费力。哪头大象会处心积虑,要踩死脚下的一只蚂蚁?

问题是希特勒属实是一个不可以常理度之的妄人。他的逻辑是,即使丹麦小得如一张邮票,也得用德国坦克的履带盖上邮戳。好吧,面对现实吧,童话王国。

国王向大臣们提议,一起到会议室商议对策。首先声明,几位大臣中有且只有一位彻头彻尾的主战派,陆军总司令威廉·普莱尔。刚进王宫会议室,普莱尔就得到消息,趁他不在的时候,德军已经占领了卡斯特雷特丹麦陆军总部,兵不血刃。司令那张红温的脸,是最明确的态度。他一开始就把话挑明了,一位军人如果不放一枪一弹就举手投降,是难以洗刷的羞耻。伴随着司令的慷慨陈词,王宫外“啪”的一声枪响,阿马利加德街已经打起来了。越来越密集的枪声,让讨论有了十足的硝烟味。

首相施道宁思虑的问题要具体一些:登陆哥本哈根的德军有多少?

司令回复:不到一千人,我们现有的兵力能够应付。

国王说出了自己的担忧:或许,我们能对付这一千人。可如果更大批的德军增援部队抵达,我们怎么办?

外交大臣蒙克的补充加剧了人们的焦虑:英国是否愿意介入(增援),我们没有把握,双方没有正式的协议。张伯伦也不会对丘吉尔言听计从。

此时,城市的上空传来亨克尔111和道尼尔17引擎的轰鸣声,哪怕没有丢炸弹,也会让人头皮发麻。首相想起了半年前的华沙,东欧古都被轰炸机炸成了建筑垃圾堆场,他不敢继续往下想。

还是国王打破了沉默,他转头问司令:我们的士兵是不是已经抵抗够了?

司令的回答还是那么坚决:还没有。

又是一阵冷场,国王再次提议:我们去医务室看看受伤的士兵吧。

在医务室里看到的一幕幕,让国王确定,必须做个了断——那些受了伤还在流血的孩子,他们为了保持体面而克制着自己,为了忍住不叫喊而抽搐的面部表情……

是的,他克里斯蒂安十世是国家主权的象征。可为了这个劳什子的主权,说白了,是为了他这个年届古稀的老朽,军卒葬沙场,女儿殉江山,万千生灵涂炭,主权又有何意义?真正有意义的是每一个人,不是抽象的人,而是具体的活生生的人,他们的生和死、爱和怕、甜蜜和痛苦、期待和失落……

我们的士兵是不是已经抵抗够了?嗨,够了!传我口谕,停止射击。

大势已去,司令建议国王,去附近的豪森尔特兵营躲一躲,以免被俘。国王拒绝了,整个国家无处可逃,孤家寡人的自由算得了什么?他要留在阿美琳堡宫,会一会侵略者,会一会小国丹麦惹不起也躲不过的大男孩。

4月9日中午,丹麦本土,从日德兰半岛到哥本哈根所在的西兰岛都已停止了抵抗。投降了的童话王国,在宁静中思忖着自己的处境。题外话,丹麦投降的消息其实不是由丹麦广播公司宣布的。那时候还太早,丹麦广播公司还没有上班。希麦尔将军身边的德军电台代劳了此事,用丹麦的波长进行了广播。进一步说,将军岂止代劳了丹麦的广播,他几乎可以代劳丹麦的任何事务,他是丹麦真正的主人。

当天下午2点,在走进阿美琳堡宫拜访克里斯蒂安十世时,希麦尔将军完全是一副征服者的姿态。关于这次拜访,德军秘密档案里留下了比较有趣的记录——

70岁的国王在强作镇静,接见中保持了绝对的尊严,但他内心已经支持不住,浑身不由自主地颤抖。国王宣称,他和他的政府会尽力维持国内的和平与秩序,避免与德军之间的摩擦,他真诚希望自己的国家能免遭更大的不幸和苦难。

希麦尔则展现了唯有征服者才有的大度与从容,将军的话说得很漂亮。作为个人,他对肩负这样一种使命来拜访国王,感到非常遗憾,他只是在执行一个军人的公务。德军是作为朋友来到丹麦的,除了保卫丹麦不受英法的侵略,没有其他意图。

而后,国王试探着问将军:“我能否保留自己的王家卫队?”将军爽气地答复:“没问题,我毫不怀疑元首会同意您的请求。”国王甚慰,老人家说了一段体己话:“将军,作为一个老军人,我可以向您说几句话吗?说几句军人对军人说的话吗?你们德国人又做出了一件令人难以置信的事!人们必须承认,这是一件了不起的事!”

无法解释,国王何以将德国人的入侵称作“一件了不起的事”。他的王国以如此快的速度投降,倒真是一件了不起的事。在短暂的、完全可以忽略不计的抵抗中,丹麦全国伤亡仅49人,是二战中战损最小的国家。

三、“模范保护国”

丹麦是德国优待的俘虏。在军事行动中,丹麦没有给德军制造太多的麻烦,希特勒没有必要为难这个五讲四美的民族。说到民族,还得提一句,丹麦也是日耳曼人,跟德意志民族同气连枝。元首给了丹麦高度自治权,国王、议会、政府和法院等原封不动,军队予以保留,但必须裁减到3300人,新闻媒体都可以按原来的尺度发声,甚至国内7000名犹太人也没受到侵犯,至少短期内如此。“模范保护国”的待遇很让人眼红。

代价也是沉重的。投降后的丹麦遭到了欧美的舆论霸凌,尤其是尖酸刻薄的英伦小报。光看看这些生动的标题,就叫人恨不得挖个地缝钻进去:“不打架,像丹麦人那样”“怂货的祖先,居然是维京海盗”。哥本哈根有家报纸也来凑热闹,称“丹麦的日历里没有4月9日”。

也别责怪人们嘴欠,学渣和学霸靠得太近,还是同题作答。同样面对希特勒的铁蹄,挪威王国奋起抗击,挪威军队意志坚定,且战且退不断消耗德军。直到山穷水尽、弹尽粮绝,王国都没服软,国王哈康七世率王室和政府流亡英国。说个冷知识,刨开苏联和英国两个大男孩,挪威是二战中欧洲抵抗德军时间最长的国家。再说个冷知识,挪威国王哈康七世是丹麦国王克里斯蒂安十世的亲弟弟。

维京海盗子孙的血性,很快被羞耻感激活。投降一周后,国王拉下老脸保住的王家卫队行动了。一直对德军看不顺眼的哈特纳克中尉,准备带领部下突袭被德军占领的卡斯特雷特丹麦陆军总部,然后联络附近几座军营的士兵,一举把哥本哈根的德国人赶下大海。正待卫队士兵要冲出阿美琳堡宫,亨宁森上尉拦住了他们。身为王家卫队的指挥官,亨宁森的想法要周全一些:没错,我们或许能搞定陆军总部的德国人,或许也能搞定哥本哈根所有的德国人。可他们势必会派10倍、100倍的兵力来报复,我们能抵挡吗?还有德国的轰炸机,丹麦终究不是他们自己的国家,他们才不在乎会把哥本哈根炸成什么样子,才消停了几天啊?

亨宁森语气平淡,却有效摁住了士兵的情绪。丹麦是鸡蛋,无论主动出击还是被动挨打,都会在石头面前碎一地。大伙儿散吧。临走,上尉给士兵们透露了一个好消息。王储妃英格丽德生了,是位公主。刚才还群情激愤的士兵,立刻吹响了欢快的口哨。这一天是1940年4月16日。

比较尴尬,小公主诞生的消息引来了德国驻丹麦公使芬克,他居然来登门道喜。满嘴跑火车的芬克,也是个讲究人,他给小公主带来了一只京根产的泰迪熊玩偶。泰迪熊让老国王笑容满面,开心得像个孩子。不过几分钟后,70岁的孩子就听出来了,访客的真实想法很成人:“陛下,最近抽空讨论一下几个海外自治领的问题吧。”老国王打哈哈:“好的,我会转告施道宁首相。我们会尽一切可能满足贵国的要求。但您也知道,海外自治领不是丹麦本土,有时我们鞭长莫及。”

克里斯蒂安十世搪塞德国人时,他心里跟明镜似的。在4月9日投降当晚,他就密电丹麦驻美国大使亨利克·考夫曼,授意他组织“自由丹麦运动”,并授权他将格陵兰岛暂交美国保护、将冰岛和法罗群岛暂交英国管辖,同时命令所有不在本土港口停靠的丹麦船只为盟军服务。

事后看来,上述举措具有极高的战略价值,它阻止了德国在北大西洋拥有军事基地。北大西洋航线的安全,对于最终战胜德国的意义毋须多言。它的另一重意义是向世界昭示,丹麦虽然成了德国的“保护国”,且是“模范保护国”,然而丹麦是有立场的。有立场的丹麦选择投降,只是因为丹麦跟德国放在一起,弱得不成体统。小国的悲哀和无奈,归结起来就是,碰上什么事,没有足够多的马克沁和操作马克沁的人。克里斯蒂安十世之所以命令放弃抵抗,那是他不忍心看到士兵因伤痛而扭曲的脸,也不忍心看到更多的士兵被炮弹炸得尸骨无存。比起每一个人实实在在的苦难,尊严和主权显得太大太虚。说到主权,时至今日,丹麦宪法还明文规定,在特定情况下,经议会绝对多数通过,政府可以将主权交给联合国。

没有人谁心甘情愿做亡国奴,无非是黑暗势力过于强大。跟希特勒同处一个时代,是丹麦人的梦魇。荷枪实弹的德国士兵跟美人鱼铜像合影,哥本哈根市民只能背过脸去。厄勒海峡边的居民会趁夜深人静,眺望对面的瑞典城市赫尔辛堡,远处的灯火是他们与自由世界仅有的联系。而当新的一天到来,丹麦人还要继续忍受眼前晃悠的德国人。

美人鱼铜像

随着欧陆战事不断扩大,德国人逐步收紧了套在丹麦脖子上的绳索,他们对“模范保护国”的要求越来越无礼。德国人的盘剥和压榨,导致丹麦地下抵抗活动升级。1943年8月,德国下达最后通牒,要求丹麦政府宣布戒严、解散所有集会、严惩颠覆活动。这一次,最后通牒被丹麦拒绝。顺理成章,德军剥夺了丹麦政府的一切权力,收缴了丹麦军队的枪支弹药。更有甚者,1944年1月,德军竟然无缘无故地杀害了丹麦最受欢迎的诗人兼剧作家凯·芒克。这是一个标志性的事件,它让丹麦人抛弃了一切幻想。童话王国的现实世界,是一个无边的黑夜。

丹麦国王克里斯蒂安十世

在无边的黑夜里,克里斯蒂安十世试图为人们点燃一盏灯。诚然,他早就不被德国人视作丹麦的一国之主,可他毕竟国家的老祖父,他要用他自己的方式慰藉他的子民——不那么激烈,却有一种与他年岁匹配的雍容。那是每天清晨哥本哈根街头的一道风景,老国王骑着他栗色的温血马出宫巡视,他独自一人,不带随从和警卫。一般来说,他会在阿美琳堡宫周边近绕一圈,偶尔去港区转转。路上的市民看到他,都会驻足,挥舞帽子向他致敬。除了1942年秋天他骑马时不慎摔伤,休养了半年,这种仪式一直持续到了战争结束。每当国王结束巡视回宫,随身武器只剩下一把佩刀的王家卫队队长亨宁森上尉,都会远远迎上来,立正,敬礼。

在天气条件允许的情况下,王储妃英格丽德也会推着婴儿车出宫,与哥本哈根的市民唠唠家常,婴儿车里坐着的是克里斯蒂安十世的宝贝孙女。小公主已经有了自己的名字,叫玛格丽特,她是未来的丹麦女王玛格丽特二世。

都看出来,丹麦是拥有未来的,只是需要等待,需要隐忍。1945年5月5日,第一批盟军部队在哥本哈根卡斯特鲁普机场降落,丹麦获得解放。这个与人为善、乐天知命的民族,又回到了他们的童话里。

参考书目:

1、《丘吉尔第二次世界大战回忆录02:晦暗不明的战争》,[英]温斯顿·丘吉尔著,方唐译,青岛出版社2015年4月版

2、《第三帝国的兴亡》,[美] 威廉·夏伊勒著,董乐山等译,世界知识出版社1979年8月版

3、《柏林日记:二战驻德记者见闻(1934—1941)》,[美] 威廉·夏伊勒著,张若涵译,译林出版社2020年11月版

4、《第三帝国三部曲03:战时的第三帝国》,[英] 理查德·J. 埃文斯 著,陈壮、赵丁译,九州出版社2020年8月版

5、《丹麦史》,[丹]克努特·耶斯佩森著,李明、张晓华译,商务印书馆2012年11月版

6、《丹麦王国史》,[英]帕利·劳林著,华中师范学院《丹麦王国史》编译组译,湖北人民出版社1973年12月版

有话要说...