纪念|归家之旅——石虎先生与山下村

- 创业

- 2025-02-04 12:52:09

- 3

艺术大家石虎(1942-2023)辞世一年有余,为纪念这位艺术家及探讨其对中国现代艺术史的意义,大型展览“兹山无尽——石虎最后十年重彩画展”(1月17日-3月16日)这些天正在上海海派艺术馆展对外展出。

石虎晚年居于岭南山下村。自2017年起,石虎从北京迁居于此,在这片山水间,度过了他人生中至关重要的七载岁月。石虎生前曾经言及,1990年代之后他便常居岭南之地,重返南方对他而言,仿佛是归家之旅。在他心中,客家文化正是汉文化的根源之一,而山下村则被他视为至善的归宿,感叹自己不过是晚了一千多年才到此。

石虎在山下村

星辉初绽,轻风送爽,夜色渐渐笼罩大地。远眺那抹斜阳余晖,往昔的此时,石虎先生想必正悠然漫步于山下的小径之上,回眸凝望吧。

这座名为山下村的客家小村落,位于岭南群山之间,宛如一颗嵌入翠绿之中的璀璨明珠,也是阿平日夜思念的故乡。村里人家勤于耕种,浇水施肥,拾柴割稻,放牧采桑,一幅田园诗画,令人不禁想起《诗经》中的幽远意境。穿村而过的河流,蜿蜒曲折,顺流而下,便是一片广袤的荷塘,旁侧那座白色的宏伟建筑毅然矗立,那是先生亲笔题名的工作室——“摩诘草堂”。四周山峦环抱,碧水萦回,时有云雾缭绕,犹如人间仙境。自2017年起,先生决定离开繁华的北京,迁居于此,在这片山水间,度过了他人生中至关重要的七载岁月。

先生曾经言及,90年代之后他便常居岭南之地,重返南方对他而言,仿佛是归家之旅。在他心中,客家文化正是汉文化的根源所在,而山下村则被他视为至善的归宿,感叹自己不过是晚了一千多年才到此。

山下村石虎工作室

山下村石虎工作室门前荷塘

村里的风光宛如诗篇,每一角落似乎都蕴藏着自然的奥秘。“枫杨轻摇,草茎弯曲,蚁穴呈纹,石叠成景……”这些日常景象,在先生的眼里却洋溢着诗情画意和深刻哲理。日常里,先生的习惯是独自散步,每天上下午各一小时,风雨无阻。漫步间,他会与上学途中的孩子们打招呼,与村里的老人们闲话家常。客家话中充满了古汉语的韵味,如早饭称为食朝,午饭称为食昼,否定用唔曾,不是用唔系,地方称为所在,蝴蝶称为扬叶……充满了古风。

除了艺术创作,先生对村里的公益事业充满热情,无论是修筑桥梁、铺设道路、栽种松树还是建造庙宇,他都积极参与并关心过问。山下村有一块被誉为“青龙圣境”的风水宝地,那里的古庙便是在先生的捐助下得以翻新修复,为此他还亲自撰写了庙联:“一悟即至佛地,万法尽在自心”。正是这种深厚的归属感和认同感,深深打动了当地村民的心。2022年,村委会特授予他“山下村荣誉村民”的称号,先生极为珍视,认为超过自己人生中所获得的其他荣誉,远胜任何艺术奖项。

山下村景

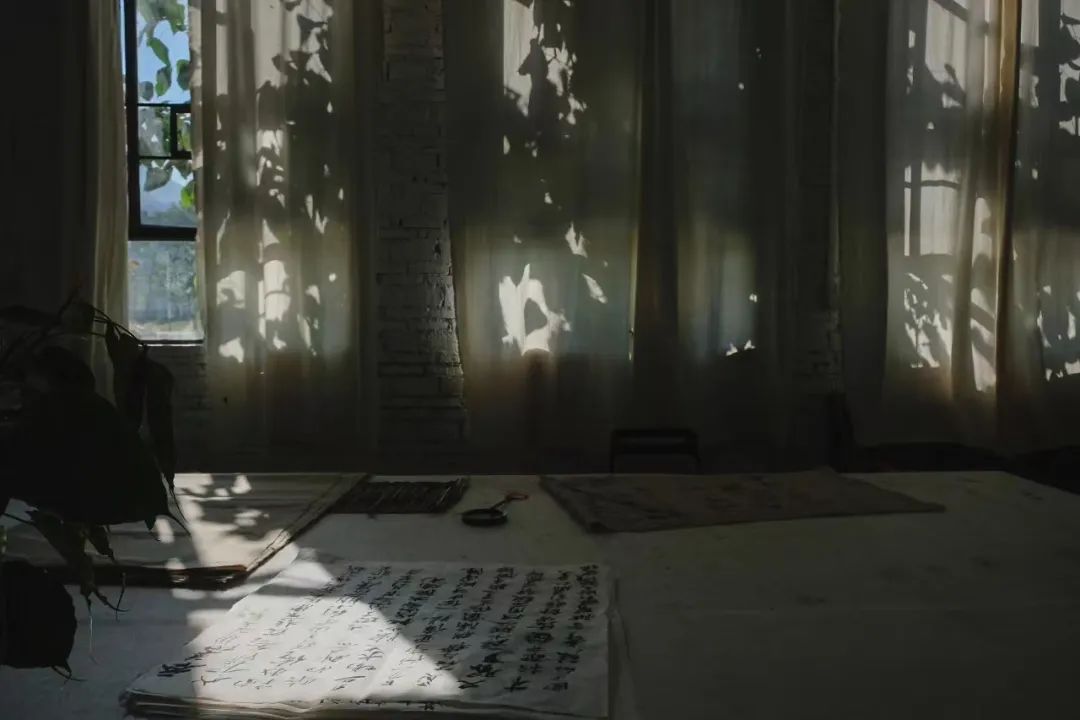

石虎先生画室临窗

“鹂鸟跃菩提,梵光照窗机”这是石虎先生为摩诘草堂所题的匾额对联。每当曙光破晓,菩提树叶间洒下斑驳的金辉,先生便坐在画室中的方桌前,悠然地品着香茗,吞吐烟雾,整理发辫,思绪随着烟雾缭绕——“烟云乃象,日日吸烟索空无”。偶尔阿平会上山采摘野果,那些形态各异、酸甜交织的果实,在北方难得一见。此刻,先生也会放下画笔,细细品味,甚至拿起把玩一番。

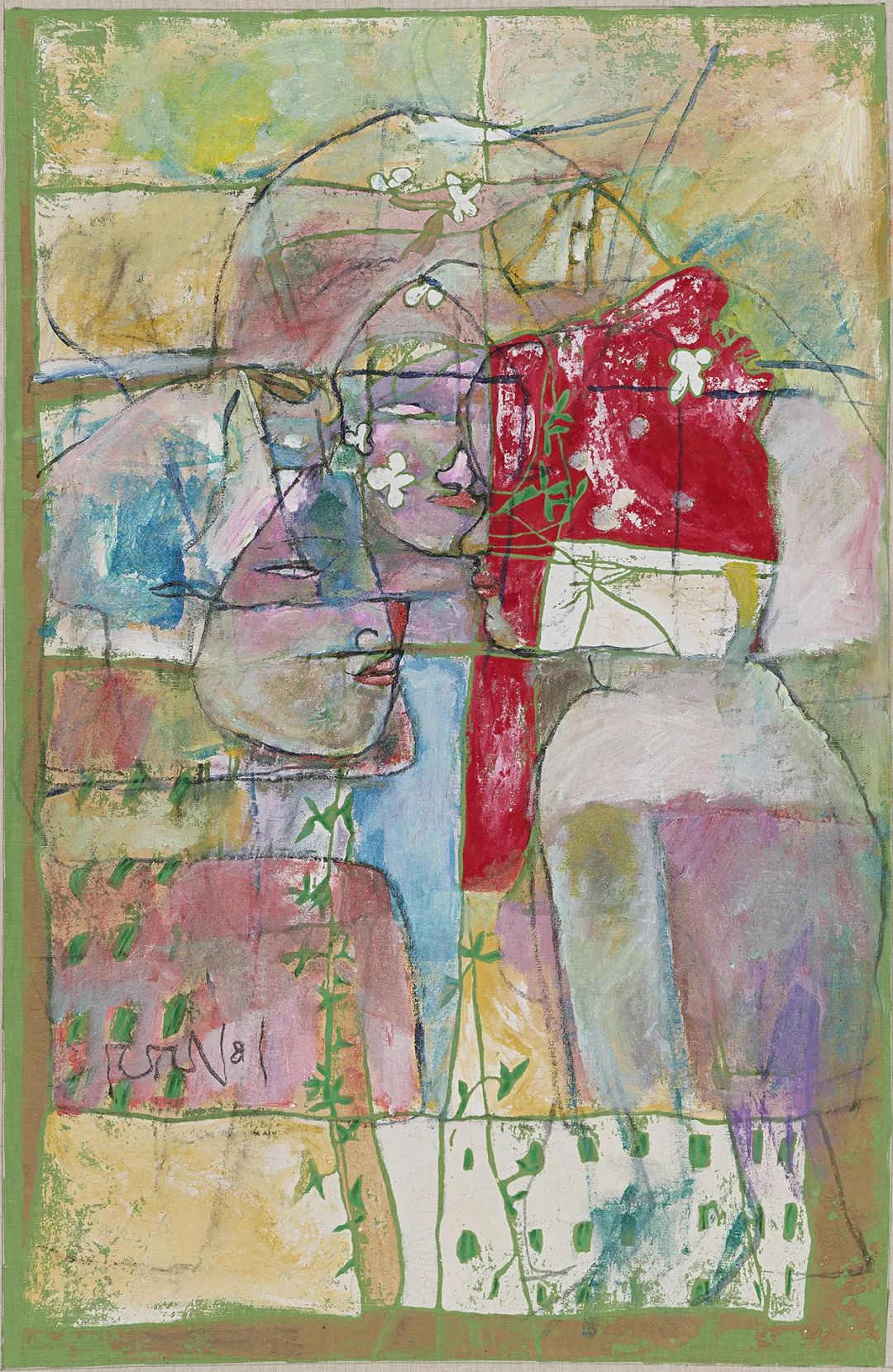

石虎 关雎图 110×57cm 布面重彩 2017

石虎 春归图 85×62cm 布面重彩 2020

在绵绵细雨中,先生常持伞漫步。在山下的村庄,鸡鸣犬吠、日升月落。时有插曲,孩童雨中嬉戏,老人屋檐下话家常,农人田间辛勤耕作,这些日常景象,皆成为他灵感的源泉。“风杨步摇坠落,山下一路纹象无解”“雾山明远,空寂示我牛草荒烟”,先生的画作,师法自然,取材生活,笔下山川、云雾、花鸟,尽显生机与灵气。

石虎在山下村

石虎 赤霞图 148×132cm 纸本重彩 2017

画室一隅,颜料罐整齐排列,色彩缤纷,宛如彩虹降临人间。先生用色,从绿叶中提炼生命之精华,从野花中捕捉自然之气息。正如他在草堂正中墙壁题书“惠风和畅”所传达的,摩诘草堂于先生而言,不仅是创作的场所,更是灵魂的栖息地。在这里,他构筑了与天地对话的桥梁,也寻得了心灵的宁静之所。

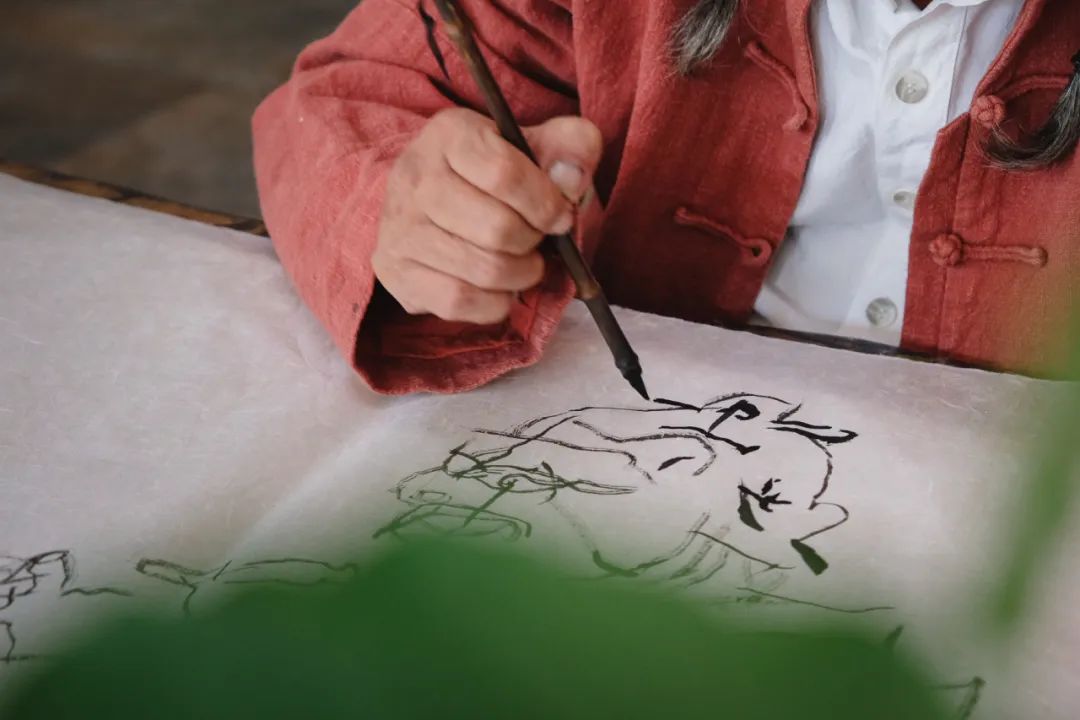

石虎作画

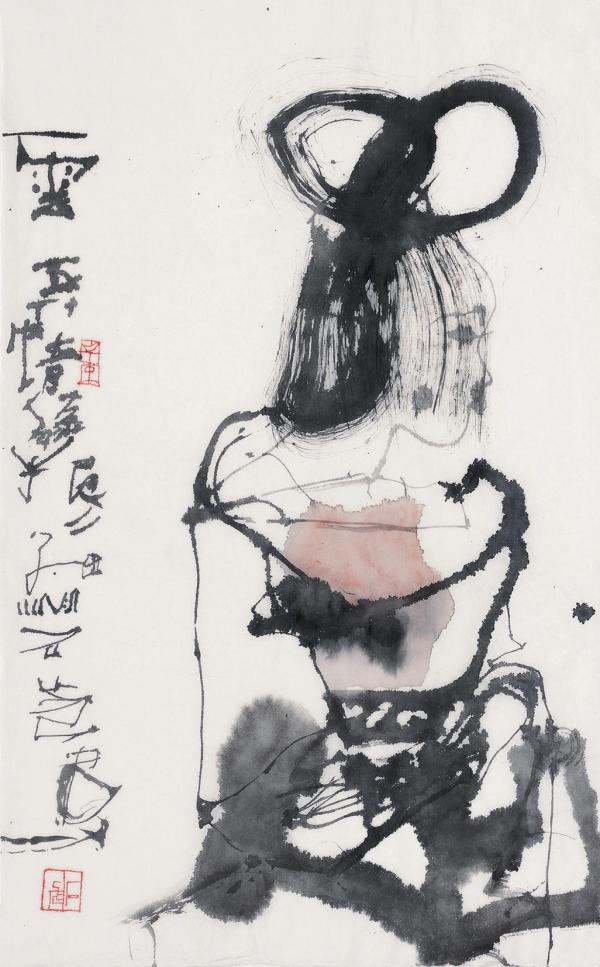

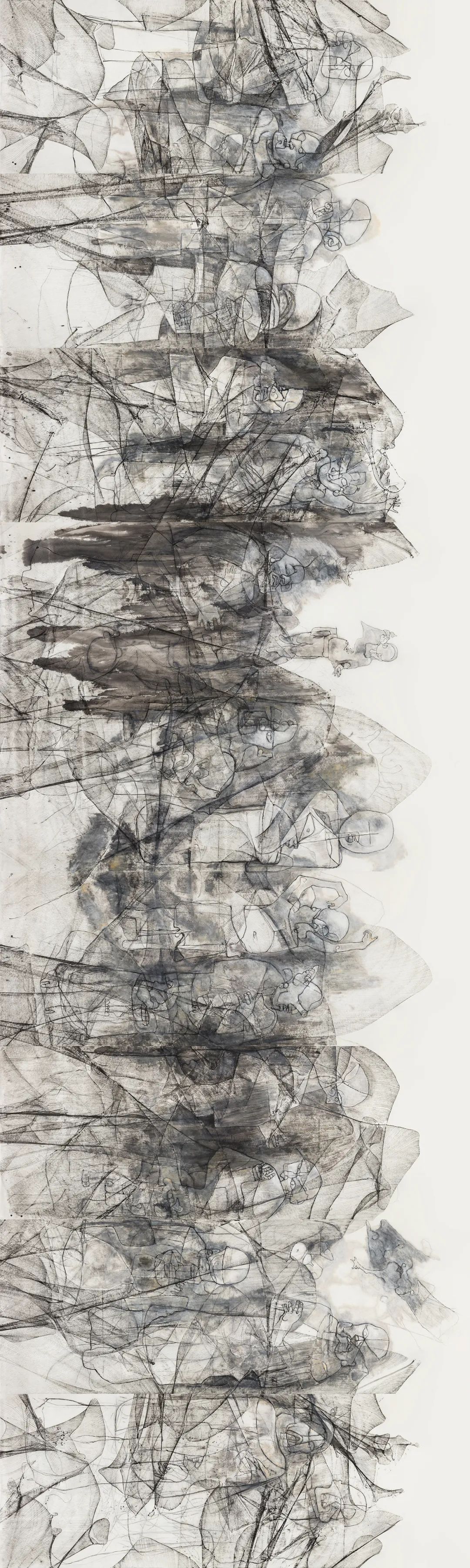

日日临窗,“陈纸书墨窗菩提”,于是有了百品《菩提叶》,他用“书象之线”挑战西方“抽象”概念,提出更具东方性的概念“象华”与之相对。作品中,有的画面枝叶还分明,形象尚颇具体,有的画面则几类于“抽象构成”,但其线条婉转腾挪仍具自然生生之姿,顿挫起止仍遵造物化育之理。先生曾撰神觉一词,神指神祇,觉指感悟,神觉即艺术无中生有的机制。他所追求的,除了是形式上的创新,还有精神层面的超越,每一笔每一划都透露出对生命本质的追问。

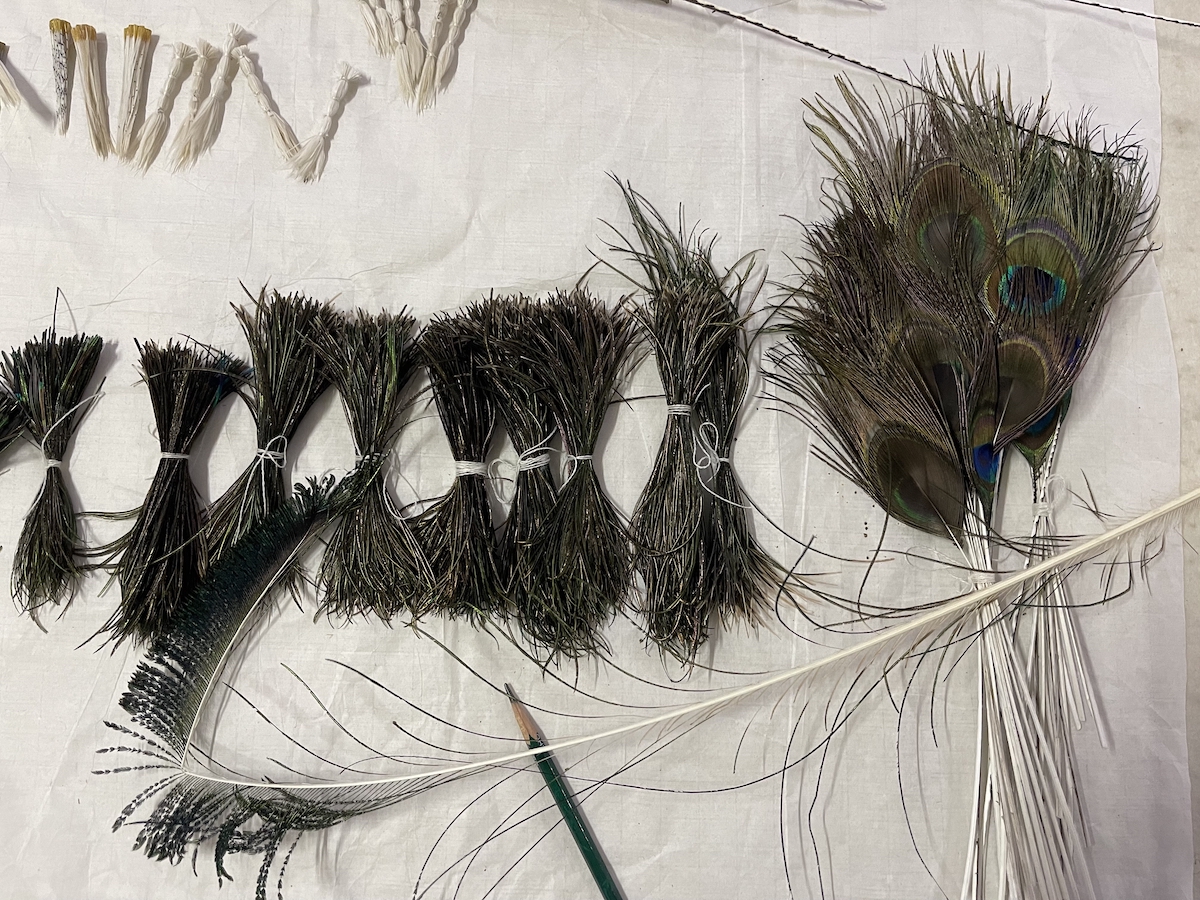

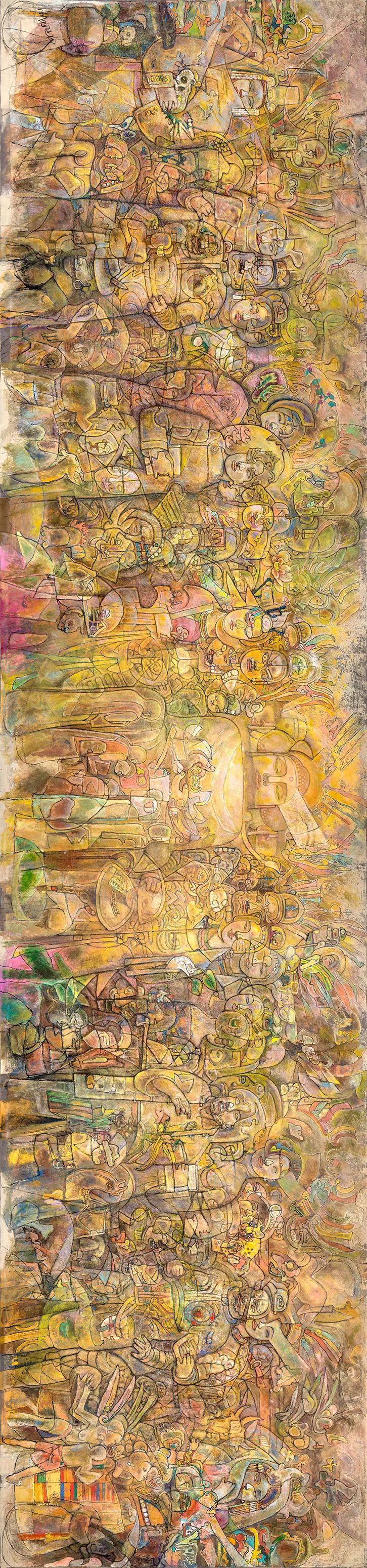

摩诘草堂的制笔材料

在创作《十八罗汉图》时,先生探讨了源于上古“天人合一”的思想,试图直臻中国人的生命之道与心灵之源。罗汉在佛教中是护法神,先生对罗汉的喜爱可能与他先上大学后当兵的经历有关。作为东方神圣,十八罗汉不仅是神祇,更彰显了中国道性的美学传统。人神交会,人神不分;神即人,人即神。不是神话的附图,而是另有所指,借题发挥,通过艺术作品表达了对现实问题的看法和态度。在他眼中,神话同现实具有同一的品格。这种消解现实与艺术之间鸿沟的意识,正是石虎艺术的重要特征。“十八罗汉”不是简单地演绎神话题材故事,而是直呈画家心中的现实——玄虚,即不可解、不可知、不实在。始于心性,成于神觉,归于独特。画面使用了山和人的象表述,允许观众联结万事万物,产生自己的心得。这体现了他的创作理念,即艺术作品应该具有开放性和多义性,能够激发观众的想象力和思考,是一幅关于自在产物的永恒礼赞。

石虎创作《十八罗汉图》时

上海海派艺术馆 《十八罗汉图》展出现场

“八仙过海”的故事,自古以来便寓含着人们在逆境中应秉持的勇往直前、坚韧不屈的精神。石虎先生的《八仙过海图》不仅承继了这一深厚的传统寓意,更融入了他对现代社会及人性的深刻洞察,为这一古老传说注入了新的时代意义。画中的海涛与云雾,除却传统的人生无常与无限可能的象征,也许还寓含着他对人类内心情感的独到诠释,或是对未知世界探求的渴望。他巧妙地将现代绘画技法与古典水墨相结合,以鲜明的色彩对比,使得八仙的形象更加醒目,同时细腻地展现了他们各自的性格与法力。铁拐李的豪放不羁、汉钟离的仙风道骨、张果老的悠闲自得,均通过色彩与笔触的运用,跃然纸上。

构图上,八仙置身于海天一色的宏大背景中,既呈现出过海场面的壮观,又以海浪与云雾的变幻,营造了一种超脱时空的神秘氛围。细节之处,他精心雕琢八仙的法器,如铁拐李的葫芦、汉钟离的扇子、蓝采和的花篮,不仅象征着八仙的法力与身份,也代表了人们在面对挑战时所依赖的智慧与勇气。强调了八仙在过海过程中所展现的超越凡人的神性,以及那种自由自在、无拘无束的精神面貌,而非仅仅停留在传统的各显神通之上。让古老的神话故事焕发出了新的活力,给予了观者广阔的想象空间和深刻的精神启迪。如果说“菩提叶”“十八罗汉”系列画作是石虎先生以画笔阐释佛学庄严精义的深刻尝试,“八仙过海”映射了其对道家自由思想的深邃思索,《共华图》就是他对三教融合下中华文化的精准把握与高妙转化。这幅耗时三年精心打造的巨作,以中国千年历史变迁为底蕴,画面辽阔壮美,光彩夺目,骨骼结构与画面布局相得益彰,各路神仙汇聚一堂,呈现出一种悲天悯人的氛围。整体画面气势磅礴,细节之处尽显匠心,展示了华夏众生的心灵史诗。作品构建了一个法性无生无灭、无垢无净的空性境界。《共华图》的构思源自石虎先生对当下社会状况的深刻忧虑,他认为文化传承面临断裂的危险,许多人对于传统文化渐行渐远。这种内心的焦虑一旦触发,便如同决堤的洪水般汹涌澎湃,体现了对社会现实的深刻反思。他认为科技的发展使得人类趋于物化,对艺术和文化的敏感度逐渐降低。通过《共华图》,先生力图唤起人们的文化自觉,重新审视自身价值,期望在这纷繁复杂的现代生活中,进行自我反思与精神沉淀。画中的历史人物、诸天神祇等元素,均旨在引领观众达到一种更高层次的精神境界,不仅是灵感的瞬间迸发,更是他多年对中国文化深入探索和思想结晶。

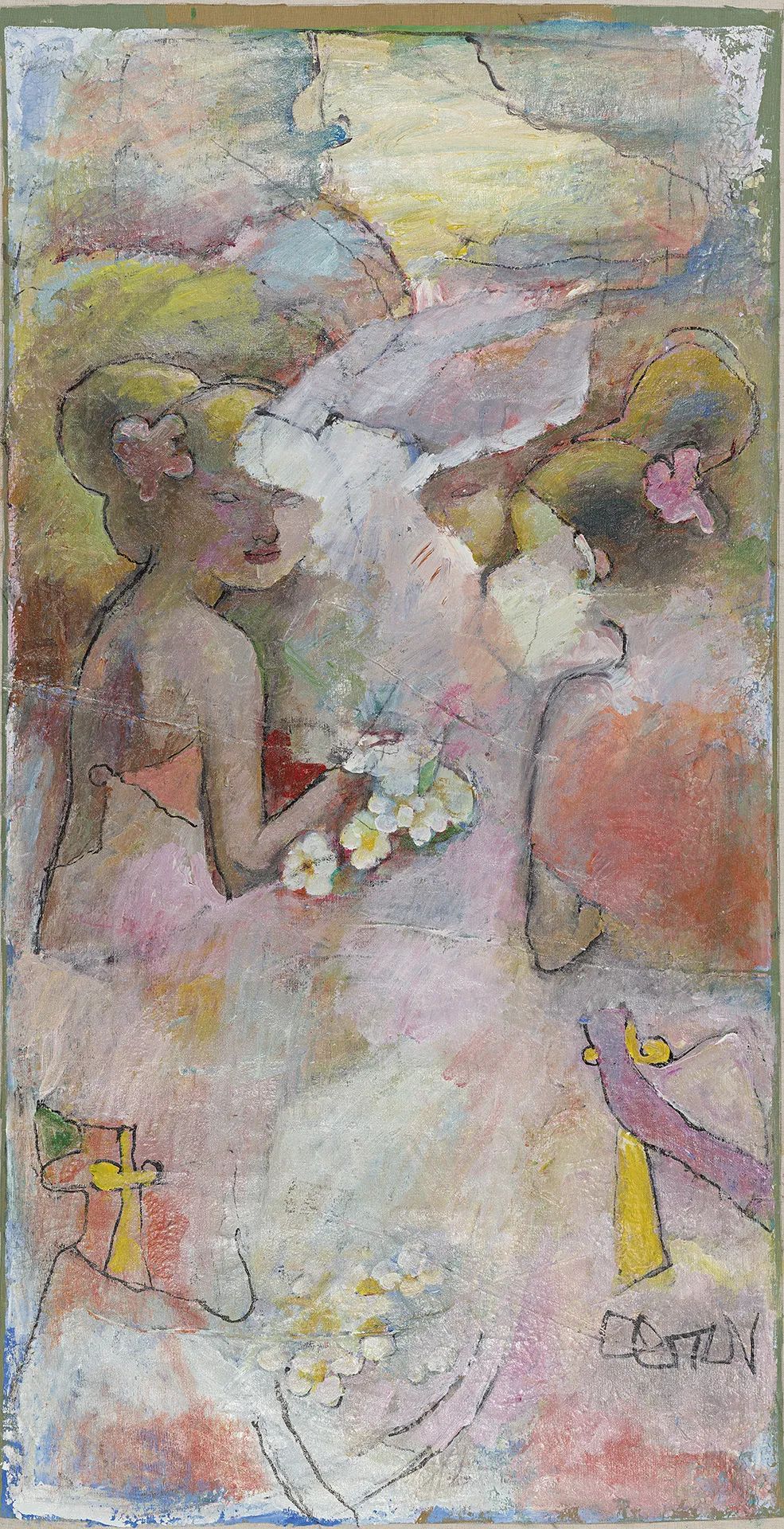

除了水墨长卷及巨幛壁画,石虎先生晚年还创作了一批重彩杰构,以东方审美立场审视西方立体主义、抽象主义及后现代主义绘画理念,揭示本土文化的深刻内涵,洋溢着浪漫主义和理想主义情怀。

这批重彩画看似抽象玄虚,实则都是从先生每日所见的寻常物象中抽离转化、升华提炼而成,一片落叶、一粒石子都可能构成先生的纹象资料库。作画中,他并不完全遵循传统的具象描绘方式,而是对物象进行解构和重构,通过夸张、变形、简化等手法,将物象转化为更具表现力和象征意义的艺术形象,从而赋予作品更深层次的内涵和解读空间,追求“法无定”“象无形”的艺术境界。

画面中,具体的物象消失,取而代之的是一根线、一个色块,成为面对现实时所渴求的感知。这种表现形式打破了传统的束缚,让艺术更加自由。色彩源源不断弥漫开来,从春天到冬季,充满静穆、安然。而线条不仅是物象的轮廓,更是情感和力量的传递者。先生的线条流畅而富有变化,时而细腻如丝,时而粗犷有力,通过线的交织和叠加,构建出丰富多变的画面层次和节奏感,是他内心世界的真实写照。通过色彩、线条、物象等艺术语言,传递出他对生活、自然、人性等问题的深刻思考和独特见解。

如《星河图》中,孤影独立于璀璨星空之下,肩负一叶孤舟的漂泊,这正是先生自身的真实映照。他以笔为舟,以墨为海,书写着属于自己的宇宙传奇。《霜枫图》里,秋风轻拂,万种风姿,望不穿秋水的霜叶红了满山。低头含胸的女子,身披漫山遍野飘落的霜叶,谦卑如羔羊般晾晒自己的肉身,画面充满了强烈的视觉冲击力。此外,先生创作过多幅《母子图》,每一张都是淡定如斯的母亲和嗷嗷待哺、天真可爱的孩子,诗一样的画面诉说着年华似水、岁月静好。艺术家对线条的把握出神入化,细微之处,如婴儿的睫毛,简直要萌化了整个世界,灵动之气被这一道点睛之笔贯穿至整个画面。

石虎 叠语图 84×55cm 布面重彩 2018

在《丽鸣图》中,又可以窥见强烈的汉文化的光,无论是图腾符号还是仕女形态,都带有强烈的东方神秘主义色彩和意象,让画面充斥着“神觉”的光辉。这种稚拙又带有原始艺术的粗犷和单纯的造型表现,体现了东方精神特有的生命流动与交错。通过重彩,他始终葆守着朴素的乡土情结,更以诗人的天真和孩提时代的梦幻,将艺术与生命交融。以繁复不羁的线性演绎表现纯粹书写韵律,以绚烂凝重的色彩变幻追求朴素的审美取向,引领观众进入一个充满神秘主义色彩的幽远世界。

值得一提的是,无论是石虎先生的重彩还是水墨,无论绘画还是书法,都强调了中国汉字的重要性,由汉字六书而洞悉象思维,继而厘清中国人的语言观与西方之不同,是先生线与象的渊源。先生的思维特征是反常识、非逻辑、叛逆、排他的。他曾说“形者刑也,书乃象魂,大象无形,还书道之本”。与老子所说的“反者道之动”“明道若昧、进道若退”如出一辙。他认为,一向不被人关注的荒秽深匿有线条与形态的玄机,发现妙门、发现神示,解惑绘事千载争辩的后素,诠释出空、色、象、心的自在神性,从万类空灵中揭开线条与形式的秘籍。表明他在创作过程中不仅关注画面的视觉呈现,还深入思考了语言、思维方式等与艺术创作的关系,强调中国汉字的重要性——由汉字六书而洞悉象思维,继而厘清中国人的语言观与西方之不同。

先生作画与写字爱用雉羽笔,以孔雀毛为主毫,此毫柔软异常,很难控制,会化解常规的书写程式,却能“回到造笔之初”。通过对毛笔的改造来改变线性思维和线条不同审美特质的无限丰富性,为中国传统书法和现代书法带来新鲜视觉和别样风范。他强调回归中国文化本质的“造象”之说,无形源自“空性”,发于心灵。对线的探索一直不放弃,并通过大量的“书写”体验其至妙——“书写一口气,这口气是万物造化的风与火”。他的线质线性的表现力,孤傲而坚定地将其浓缩、凝练、纯粹,这正是他所宣示的欲从汉字六书揭示心灵神性的美学理念的真切表现。

石虎 鸨羽 116×62cm 布面重彩

在他的书法中,依然葆守着“六书”“八法”的理趣,而它的随性、随意在某种意义上又强调了“写意”的自由性,使其更接近高古的神秘与玄妙。在书写内容上,石虎先生针对中国汉字以及由汉字文化生发的中国诗歌而提出的字思维,令长期依附西方现代诗歌话语传统的中国现代诗歌界引发长久而深刻的思考。他从汉字的源头、发端以及追源上溯的汉字之前的宇宙万象出发,探讨汉字的线、笔、构型以及由此引发的种种内涵、精神和叙事。

他的诗歌写作强调字象,即字的形式和象征意味。通过古文字的直观形象来设置谜题般的效果,字象带有金石之声,产生通感效果。如他晚年书写的诗句:“坯折墙泥,还巢梦魂碾絮”“天帘龙卷子,画壁填娥助。七七甘泉水,共燃日月木”“明渠水筐桶,扶耕火荒烟。雾漫山林隐,鸟啼矢不还”“青青子兴,禾火秋心。水火风云,空乏轴篆”“予你我手,言我花蝶。亲你我口,足你丫鞋。犬你吠吠,雁我醉醉”“云弟畦踏,巫鸟吟舍,门蛇守挂树,陈餐花树夜。平巾手,蝶伏窗,当时舞月乐”。

通篇强调视觉效果,提醒读者面对诗歌时,如同阅读古代诗书,初始印象即终极印象。利用古文字的形态来设置谜题般的效果,字象带有金石之声,产生通感效果。

石虎 牧犊 85×50cm 布面重彩

无论是诗歌还是书法,都能感受到这种视觉与象征的紧密结合。石虎先生的这种创作手法,不仅在视觉上给人以强烈的冲击,甚至在听觉上也营造出一种古朴的回响。他的书法作品中,每一个字都仿佛在诉说着一个古老的故事,不仅仅是文字,更是承载着历史和文化的符号。使得他的诗歌和书法作品具有了独特的艺术魅力,让读者在欣赏的同时,也能感受到一种跨越时空的交流。

在失去经典光辉的时代,文化显得荒凉而寂寞。然而,仍有人选择远离尘世的喧嚣,隐匿于乡野的宁静小屋,在那里默默耕耘,铸就了传世的不朽篇章。

石虎 霞绮 86.5×49cm 布面重彩

石虎先生屡屡挥毫,书写“磐石拔尘盖世”六字,彰显出他那坚韧不拔的英雄本色,以及对孤独境地的淡然与无畏。他深爱印度《奥义书》,视死亡为生命展开的一个过程,是有形物质向纯粹虚空转化的有意识行为。

石虎纸本彩墨

石虎 寻鼓123×79cm布面重彩

他将生死观融入作品之中,使得每一笔每一划都充满了对生命意义的追问。他的艺术,不仅仅是对美的追求,更是对生命本质的深刻反思,让人体会到生命的深邃和宇宙的广阔。一字一句,证实了他曾经的真切存在。他的生命,如花般绽放又凋零,却在艺术中获得了永生。

在梦中,我依旧能看到那张两端如云卷般舒展的书案大几旁,不论是以老人的姿态还是孩童的形态,无论是沉默寡言还是健谈,先生似乎好久未在那里出现。他的身影似乎已与山下村的景色融为一体,成为心中永恒的风景。

晚霞里的画室

时光荏苒,往昔如山涧溪水,一去不返。再回首,已是云遮雾绕。先生如隐于雨雾中的山影,朦胧而难以捉摸。所有经历与故事交织,使记忆变得模糊不清。然而,只有作品宛如神奇的魔法,不动声色地将消逝的一切重现眼前,令人不禁感慨:哦,原来如此!

《十八罗汉图》 400×1332cm 纸本水墨 2018

(本文原题《楸镐尘霾觅汉古——怀念石虎先生》)

有话要说...