鲁迅先生生命里的六次“过年”

- 职场

- 2025-02-02 15:12:07

- 5

春节是全世界华人最重要的节日,天南海北风俗各不相同,但总是热闹的。然而鲁迅却曾说:“舍间是向不过年的,不问新旧。”读鲁迅的日记、书信,我们能看到鲁迅如何度过他生命中的许多个春节,他的确少有过节的记录,但“过年”作为一个特别的时间节点,却又留下了许多可堪玩味的瞬间,点缀了他曲折而少欢愉的生命。

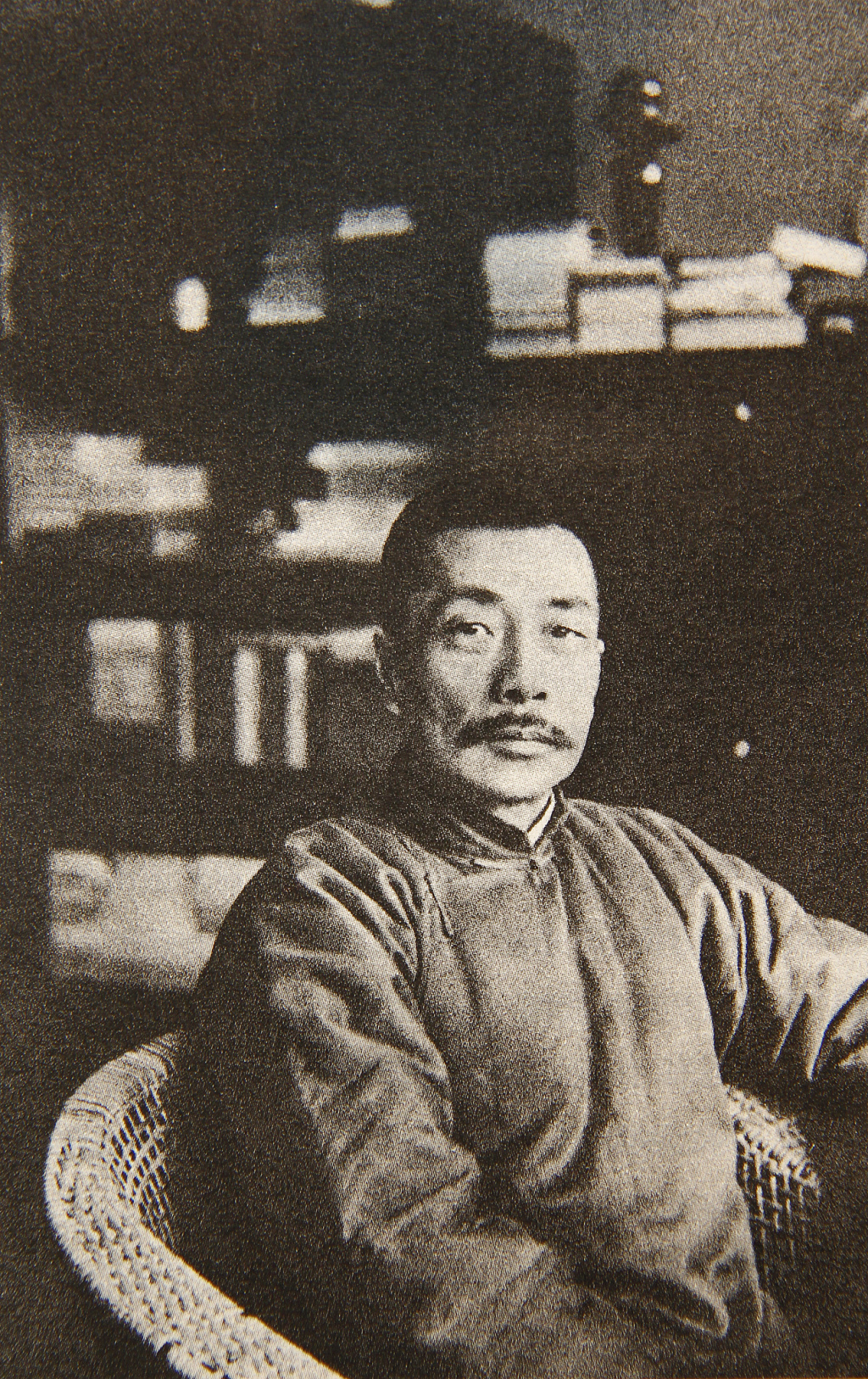

1928年3月22日,鲁迅先生在上海景云里寓中

1917:独坐录碑

鲁迅日记向来记录极简略,多数只是记录收支情况和基本活动,偶尔缀以闲笔,便多有意味。1917年1月22日的日记记录如下:

二十二日晴。春假。上午伍仲文、许季市各致食品。午前车耕南来。下午风。晚许季上来,并贻食品。旧历除夕也,夜独坐录碑,殊无换岁之感。

“夜独坐录碑,殊无换岁之感。”这是鲁迅1917年除夕夜的记录。这正是新文化运动的前夜,而此时的鲁迅,用他的话来说,还如“置身毫无边际的荒原”,而有“好梦”的年轻时代业已结束。鲁迅此时更多感受到的是如“大毒蛇”般缠住灵魂的“寂寞”,并深信困住国人的“铁屋子”没有告破的希望。

“呐喊”的时刻还未到来。鲁迅此时是国民政府教育部的一个普通职员,除了基本的公务,日记中最常见的记载便是去书店买古书或碑帖,埋头辑佚古籍和抄录碑帖。但命运的齿轮已然开始转动,在除夕的五天前,鲁迅日记中记录他给二弟周作人寄去“《教育公报》二本,《青年杂志》十本”。此时《青年杂志》已更名为《新青年》,而1917年的1月1号《新青年》的第2卷第5号发表了日后大名鼎鼎的胡适所作《文学改良刍议》。

1924:失眠与《祝福》

1924年的春节对鲁迅而言并不好过,他的日记中记载:

四日晴。……旧历除夕也,饮酒特多。

……

六日雨雪。休假。下午许钦文来。夜失眠,尽酒一瓶。

鲁迅虽酒量不低,但像“饮酒特多”“夜失眠,尽酒一瓶”这样的描述却也很罕见。自1918年发表了《狂人日记》,鲁迅先生正式开始了白话文的创作。此后,他买碑录碑的记录少多了,同《新青年》杂志同仁胡适、钱玄同、刘半农等人交往则越见频繁。这段时间也是他与周作人友爱深笃的时期。家人、友情与创造,使他暂脱“寂寞”绝境。然而,1923年中兄弟失和,鲁迅不得不搬出八道湾的房子。这一年,鲁迅多方辗转,经济亦十分拮据,年中更生了一场大病,可说是生命中又一个黑暗时期。

“饮酒特多”“夜失眠,尽酒一瓶”大概便是这种心情的反映。然而,也就是在这种痛苦的心境下,鲁迅于年初三完成了《祝福》,这一讲述祥林嫂故事的小说背景也恰在新年,但基调却灰暗、沉重,祥林嫂悲剧的生命正与鲁镇繁响热烈的新年“祝福”成一对比,划破旧历年“幸福”的假象。“还乡”与“过年”是鲁迅小说中常见的主题,他似乎惯常于年关前后追忆,1921年创作了《故乡》,1925年则是《风筝》,基调大都是灰暗的。他用笔在锣鼓喧天的繁饰里留下锐利、深刻的沉思。

1926:骂声中过年

1926年的年过得很是“热闹”。年关前后的一二月间,鲁迅光是与人论战的文字就写了近十篇数万字,矛头主要针对陈西滢和章士钊,也附带着扫射了拉偏架的徐志摩等“正人君子”。刚过去的1925年,鲁迅“命交华盖”,从北师大风波到五卅运动,一年到头“署名和匿名的豪杰之士的骂信,收了一大捆”,同时骂人的文章也写了许多,以至于年末编集时忍不住感叹:“现在是一年的尽头的深夜,深得这夜将尽了,我的生命,至少是一部分的生命,已经耗费在写这些无聊的东西中。”但随即,一二月他又再次投入“战斗”。

这一年,鲁迅斗的人个个有权有势,还因此丢了教育部的职,甚至第二年因为在“三一八惨案”中的仗义执言上了最高当局的名单,不得不东躲西藏,他一边深感无力,“泪揩了,血消了,屠伯们逍遥复逍遥,用钢刀的,用软刀的。然而我只有‘杂感’而已”,一边又继续冒着危险拿起“匕首与投枪”,“然而,世界岂真不过如此么?我要反抗,试他一试”。也正是那些“无聊的东西”,在民国动荡惨烈的黑暗时期里,刻下了他在绝望中反抗的印记。

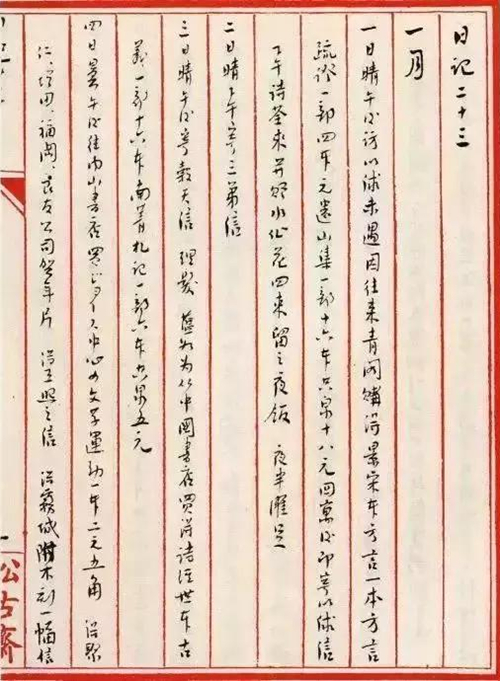

鲁迅日记手稿

1929:《草花模样》一部赠广平

1927年,鲁迅同许广平定居上海,自此在上海度过了余生。这几年的年关,鲁迅虽仍保持着“向不过年”的习惯,但也已不像前几年那样动辄彻夜写作翻译。上海时期鲁迅保持了和青年的广泛交往,如柔石、姚雪峰、胡风、萧红等,都常常前来做客。过年期间,他常同许广平、周建人等一起逛书店、访友与看电影,平淡中透着少许温馨。1929年2月8日的日记记载:

八日晴。午后往内山书店,得《草花模样》一部,赠广平。

内山书店是鲁迅在上海期间最常去的书店,鲁迅一家也同书店老板内山完造一家结下了深厚的友谊。内山书店今位于上海市四川北路2050号,毗邻鲁迅公园,游人仍可前往观览、阅读。

1933:为了忘却的纪念

1929年,鲁迅与许广平的儿子海婴出生,从此鲁迅的日记与书信中便多了许多关于儿“孺子”的记录。但时局动荡,这几年年关前后往往多事。1931年1月17、18日,柔石、殷夫、胡也频等五位左翼青年作家被捕,并于次月遇害。1932年,上海“一·二八事变”爆发,鲁迅不得不离家避难,在外颠沛四十余天方得返家。或许也因此,1933年除夕夜,鲁迅罕见地买来花爆庆祝起了新年,他在日记中记道:

二十五日 晴。……旧历除夕也,治少许肴,邀雪峰夜饭,又买花爆十余,与海婴同登屋顶燃放之,盖如此度岁,不能得者已二年矣。

早年鲁迅最厌烦春节期间的花爆,常因此而不能入眠,“我因为听北京过年的鞭爆听厌了,对鞭爆有了恶感”,但在历尽劫波之后,燃放花爆而安慰“悲愤、劳作的英雄”,却也是难得的体验。这一年的年关将尽时,正是柔石等人的忌日,鲁迅写下了《为了忘却的纪念》,纪念过去两年的“悲愤”,却也为了“忘却”这些悲愤而继续向前:

不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,这是怎样的世界呢。夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。

1936:迟来的“年禧”

鲁迅生命的最后几年,多少有些改变了对“过年”的态度,他在1934年的文章里写道:“在实际上,悲愤者和劳作者,是时时需要休息和高兴的……我不过旧历年已经二十三年了,这回却连放了三夜的花爆,使隔壁的外国人也‘嘘’了起来:这却和花爆都成了我一年中仅有的高兴。”

在家人和青年朋友们的陪伴下,鲁迅最后几个春节过得相对平静,尤其是小儿子海婴,带给家人许多欢乐,海婴在幼儿园获得第一名,鲁迅在日记和书信中多次提及,也曾说起海婴因认识了二百字,曾对鲁迅说“你如果字写不出来了,问我便是”,流露出许多温馨。

1935年春节前后,鲁迅第一次在与友人的书信中出现了“并颂年禧”的字样,1936年甚至张罗着请一些朋友在旧历年到家中做客,1936年年关前后的书信中,都附有“颂年禧”的字样,可见鲁迅对于过年态度的变化。或许在人生的晚年,鲁迅终于可以稍放下紧绷而沉重的神经,体会较单纯的“休息和高兴”了。可惜这便是他迟来的和最后的“年禧”了。

有话要说...