在独居生活中与自己真切交谈

- 资讯

- 2025-01-23 11:52:06

- 5

【编者按】

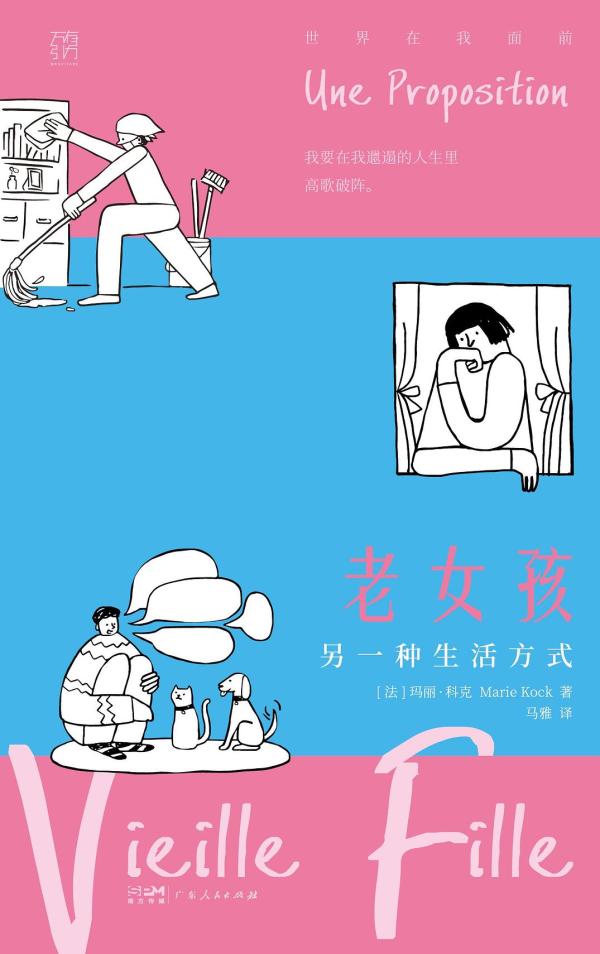

一位43岁的法国单身职业女性,被热爱的杂志社裁员,离开巴黎搬到了马赛。她在经济上努力独立,经历过爱情的起伏,决定选择独自生活。她发现,在独自生活时,才有时间与自己真切交谈。本文摘自《老女孩:另一种生活方式》([法]玛丽·科克著,马雅译,广东人民出版社·万有引力2024年12月)第三章“陪护与监督”,标题为编者所加。澎湃新闻经万有引力授权刊发。

走出亲密关系让我意识到并接受了这样一个事实:事件塑造着我的现实,而我随之改变。有时我状态很好,有时则一团糟,而这两种状态都有同等的权利存在。和其他人一样,我也经历过抑郁期,或轻或重,或明或暗。一个人的时候,我常对自己说:如果有个人可以依靠,如果有个人可以让我休息,如果有个人可以分担我的痛苦和疲惫,那该多好啊。但也有一些我当下看不到的东西。我没有意识到我是多么幸运,当我走进家门时,我不必伪装,我不必骗那个他说我很好,好让他放心,好让他不必为我的颓废而感到负担。我可以在外面保持自我,在工作中保持形象,从而尽可能避免危及我的独立性。如果我在家里独自崩溃一场,也没有任何人需要承担后果,没有人会在我的投诉受理期过后来找我算账。我之前都没有意识到,不必为伴侣的快乐负责是何其幸运。

与伴侣、子女或父母共同生活,意味着要对他人的全部或部分福祉负责。这种责任可能是情感上的、经济上的、教育上的、性方面的和心理上的。有时,尤其是伴侣不够成熟时,这些责任会同时出现。我都不知道为什么,我曾经会为这样一种爱情故事流泪:冲动的男孩最终在一个更聪明、更理智、更“符合社会期望”的女孩的影响下安定下来。我当时居然认为这故事令人心向往之。我的全部想象力都建立在这一形象之上:这个沉默寡言、不受控制的坏男孩,被女人的温柔和矢志不渝的快乐所驯服。仿佛爱情游戏的最大奖赏就是把野蛮人变成和睦家庭的一员。长期以来,我置身于这场竞争,忽略自己的感受,甚至不知不觉地顺从了这些驯服机制,顺从了这些荒谬的逻辑——它们希望男人在征服中找到自豪感,而女人在被驯服的艺术中找到自我。

每当一个不可救药的男人表现出被感化的迹象时,我顿感自己的努力有了回报,却从未意识到在这一过程中,我又失去了一点自己的野性。我越是为他人的事业、他人的幸福、他人的自洽而努力,我就越是失去了我自己独立的特性。我以为自己身处正确的位置,完成了我被要求做的工作,却没有看到在这一自我监督的过程中,我成了自己的审查者、自己的暴君。

虽然有时我也能设定一些条件来摆脱男人的监视反射,但我从未找到摆脱恋爱关系中自我设限的方法。另一方面,我也找到了一种解决办法,当我遇到某个男人,并且发现他虽然在很多方面都很有吸引力,但“太累人”了,我就知道,为了成为一个好女友,我迟早得担下这份“累”。当我不再觉得为男人而“累”是天经地义的,结果很惊人:我想约会的男人数量大大减少了。

远离男人,不再和他们没完没了地睡觉,这是我的出路,这样我就不会再受制于他们,同时也不会憎恨他们。而现时一个新问题冒出来了:如果我们是异性恋女权主义者,我们是否还能与压迫者上床?我不知道该如何回答这个问题,但我用另一种方式问自己:我们是否愿意耗费大量精力让压迫者变得可爱?答案是否定的。长久以来,我只记得玛格丽特·杜拉斯在《物质生活》中的前半句话:“应该多多去爱男人。多多益善。”我读了这话仍然不解,为什么即使我这样做了,我还是不能在一段关系中感到舒适。今天,我记住了这句话的完整内容:“应该多多去爱男人。多多益善。对于他们,要为爱而爱。舍此没有其他可能,实在是无法容忍他们的。”我们学会了像爱孩子一样爱男人。无论我们接受着多么严酷的结构性压迫才与他们在一起,我们依然要花费大量的精力、精神和情感诀窍去拥抱他们、鼓励他们、爱他们。我们在奴役中发现美和快乐,在他人而非自我的成长中寻找丰饶。这就是无条件的爱。我们最终会说:“我为你做了那么多。”

然而,把自己完全或部分地交给另一个人也有好处。那就是不用面对——或者至少可以延缓面对个人生存的眩晕冲击。当我们不照顾别人的时候,我们能为自己做些什么呢?当我们的日常运作不取决于同住者的起居、日程安排、需求和特权时,我们会做些什么?我们会做的第一件事就是给自己一记耳光,因为我们会怀疑自己的存在,因为此时没有来自外界的眼睛证明我们的存在和价值。我们从而体验到人类生命的脆弱和荒谬,不得不沉溺于自己一个人的生活,叩问自己:“我为何存在?”“有何意义?”“我在世界中的位置是什么?”因为“监视”和共享空间也是一种安慰、一种精神慰藉。置身于他人的注视下,我们感到自己之所以存在,是因为有某种期望要实现,有某项任务要执行,有个或多或少严格的人设要经营。我们有一个方向、一个要完成的使命,可以专注于实现这个使命,并把它当作一种自我实现(拥有成功的恋爱关系、家庭生活、人际关系)。当我一个人生活的时候,我没有任何目标清单。这就像我“杜撰”了一份工作,为此我必须不断为自己辩解。摆脱了同龄人所经历的种种束缚,我理应拥有无限且不断膨胀的时间,那是我先验地知道我可以自由支配的时间,因为我不会受到任何孕产或夫妻生活(幼儿园罢工、丈夫迟到、公婆来访等)的影响。我可以一直保持良好的状态(不会像新手父母一样在夜里睡不了一个好觉),可以不用中断我的兴趣爱好,因为,说真的,除了享受自由之外,我还能用这么多没人管的时间做什么呢?

很长一段时间以来,我想到亚历山大莉娅 · 大卫-妮尔的时候都感到一种自卑。这位著名的探险家不要孩子,抛下丈夫,是第一位到达中国拉萨的西方女性。似乎我们的人生若是在个人问题上没有得到圆满,就必须要用一场宏伟的奇遇加以弥补。我没有在任何地方插上我的旗帜,也没有取得任何非凡的成就,但我学会了如何丈量自己的梦想。我认识许多夫妇,不管有没有孩子,在幸福生活了几年之后,他们都开始觉得后悔。要不是我得努力工作供我的伴侣完成学业,我本可以……要不是我有孩子,我本可以……要不是我为了追随伴侣而搬家、要不是我为了照顾孩子而辞职、要不是我得接手家务……我本可以学会弹钢琴,本可以写一本书,本可以去我一直梦想的地方旅行,本可以改变我的生活然后成为一名律师、一名空姐或在七号公路边开一家咖啡馆,去柏林或哥斯达黎加生活,抛开一切,靠音乐谋生。只是,一个人生活久了,虽然没人可供我追随,我可以全身心集中在自己的欲望之上,但这些“本可以”的可能性在我这里依然没有落地。这些梦想,或者我自认为是梦想的梦想,还是会被其他借口绊住。工作忙、没时间、钱不够,再或者,水星逆行、流年不利、预约了眼科医生实在无法取消、母亲的大寿要到了、供职的杂志社又要到周年了、根本不熟的朋友要过生日了、在我犹豫不决的间隙票价涨得太厉害了……我所做的,并不比我不那么自由时所做的多,也并不比我不那么自由时所做的少。

当我无法再借助那些最被普遍接受的借口来为自己没能做到自己曾说过想做的事而辩白,我感到一种前所未有的解放(只要你克服了那种一无是处的感觉)。这并不是因为我有权无所作为,也不是因为它促使我超越自己的极限、让模糊的愿望生长为现实,而是因为它让我从后悔、沮丧和对他人的怨恨中解脱出来了。我独自一人,自由行动,我能对自己的渴望和失败负全部责任。正因为如此,我才能够承认,我的梦想懒懒的,我的成就也是如此。我的独身生活并没有给我带来非凡的命运,没有给我带来令人惊叹的冒险,也不会让别人在乡间小屋里为他们不能像我一样得偿所愿而叹息。我不会有一番非凡的事业,不能发现某个拯救世界的化学分子,无法在法兰西体育场办上三场座无虚席的演出,也拯救不了北极熊。现在、将来,我都会过着平凡而普通的生活。但我已经尽可能地选择了我的人生,不会因此对任何人有怨言。在这样的生活中,我可以成为自己唯一的守护者。

有话要说...